토론토와 킹스턴, 오타와와 몬트리올, 퀘벡 시티를 지나는 길은

캐나다의 상징인 단풍나무가 붉게 물드는 가을이 아름답습니다.

특히 퀘벡 주에서 나이아가라에 이르는 800km의 길은 '메이플 로드'라 부르는 멋진 길.

자작나무의 노랑과 전나무의 초록이 어울린 붉은 단풍 길을 달려 퀘벡 시티에 왔습니다.

퀘벡 주는 아팔라치안과 로렌시안, 두 개의 거대한 산맥으로 둘러싸인 지역으로

프랑스보다 더 프랑스답다는 이곳에는 800만여 명의 프랑스계 캐나디안들이

그들의 언어와 문화를 지키며 살고 있습니다.

대표적인 도시는 몬트리올과 퀘벡 시티.

퀘벡 시티는 몬트리올에서 3시간 거리의 퀘벡 주 주도로 북미의 작은 프랑스라 불리는, 4.6km의 성벽도시입니다.

구시가인 언덕 위 어퍼 타운과 절벽 아래의 로어 타운, 성벽 밖의 신시가로 나뉩니다.

구시가 어퍼 타운의 중심, 다름 광장에는 이 도시를 건설한 샹플랭의 동상이 서 있고

그 앞으로 이 도시의 상징인 '페어몬트 르 샤토 프롱트낙 호텔'과

나무 데크, '테라스 뒤프랭'의 왼쪽 길로 '총독의 산책로'와 언덕 위의 요새가 보입니다.

오른쪽, 세인트 로렌스 강변에는

크루즈 선이 드나드는 큰 항구가 있습니다.

다름 광장에는 살바도르 달리의 '춤추는 시계'에

작은 공원도 있고

그 아래 길을 건너면 이 도시의 오래된 레스토랑, '1640'이 화려한 모습으로 서 있었지요.

그 옆, '화가의 거리'에는 작은 골목길에서 작품 활동을 하며 그림을 판매하는 화가들이 있었고요.

그 '어퍼 타운'에서 경사가 심하니 조심하라는 의미의 '목이 꺾어지는 계단'을 걸어 내려오거나

테라스 뒤프랭에서 푸니쿨라를 타면 '로어 타운'.

깜찍하고 예쁜 물건을 파는 기념품 가게와 고급스러운 갤러리, 색색의 꽃으로 창문을 장식한

레스토랑이 즐비한, 로어 타운의 샹플랭 거리입니다.

많은 여행자들이 몰려오면서 거리는 활기에 넘쳤습니다.

평범한 우산도 이렇게 해 놓으니 멋지네요.

오밀조밀 예쁜 거리에서

10월 말의 핼러윈 데이를 앞둔 이런 장식도 구경하다가

루아얄 광장으로 이동,

태양왕, 루이 14세의 동상을 지나

광장 서쪽, '승리의 노트르담 성당' 앞,

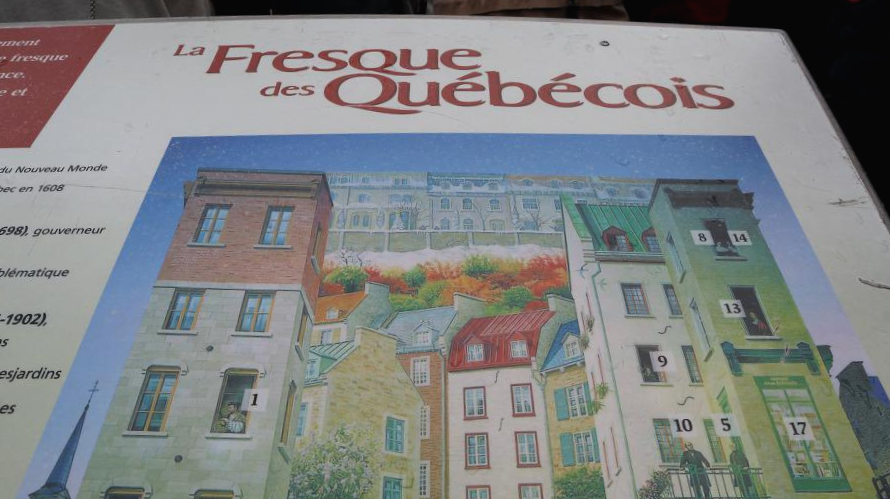

5층 건물 벽 전체에 12명 무명 화가들이 퀘벡 인들의 사계 모습을 그린 재미있는 벽화를 찾아왔습니다.

아래, 봄부터 맨 위 겨울까지 이 도시의 다양한 삶이 등장하는 실물 크기의 그림입니다.

거리에는 빨간 단풍의 캐나다 국기가 아닌, 퀘벡 주의 깃발이 휘날리고 있었습니다.

흰 바탕에 청색 십자가, 네 모퉁이에 백합이 보이는 깃발에서 이곳이 퀘벡임을 실감합니다.

밤에는 주 청사 건물 앞의 핑크 빛 분수를 보면서

생 루이 성문과

생 장 성문을 지나 불빛 화려한 밤거리로 야경을 찾아 들어왔습니다.

강변과

불빛 속, 핑크 톤의 '페어몬트 르 샤토 프롱트낙'이 아름답습니다.

바로 이 풍경, 요새에서 내려다보이는 이 모습이 퀘벡을 대표하는 야경입니다.

다시 '1640 레스토랑'에 가서 이 집의 자랑거리, 록키의 앨버타 산 쇠고기 스테이크와 대서양의 랍스터로

늦은 저녁을 먹었습니다.

1640년 오픈, 역사와 전통의 맛집답게 초저녁부터 붐비던 레스토랑은 그제야 자리에 났거든요.

잡내 없는 부드러운 육질이 포도주와 어울린, 기분 좋은 시간이었네요.

|

|

퀘벡을 떠나는 날에는 루아얄 광장의 벽화를 제대로 구경하지 못했다는 아쉬움이 남아서

새벽 시간에 성문 안으로 다시 들어가

벽화 앞에 섰습니다.

아래 가운데 서 있는 사람은 샹플랭입니다.

그림 속 사람들 저마다의 일상이 재미있습니다.

그중에서 꽃이 만발한 강변에 개구쟁이 아이들이 등장하는, 활기 넘치는 봄 풍경이 제일 좋았습니다.

어둠이 가시지 않은 이른 시간, 이들과 또 만났지만 그래도 미진한 마음을 남기며 토론토로 돌아갑니다.

'Je Me Souviena, 즈 므 수비앙, 우리는 기억한다'.

캐나다의 기념품 중에 퀘벡에서 산 작은 컵에는 이런 글이 쓰여 있습니다.

1759년, 이 땅이 영국에 점령당하면서 프랑스계인들이 받은 차별과 원한,

그 속에서 지켜낸 그들의 전통에 대한 자부심과 의지 등 복합적인 내용인 담긴 듯합니다.

퀘벡 주의 모든 자동차 번호판 아래 부분에도 이 문장이 쓰여 있어 볼 때마다 마음이 서늘해졌습니다.

그러나 찬반을 묻는 두 차례의 주민 투표에서는 아슬아슬한 차이로 부결되었다지요.

그렇지만 캐나다 연방에서 독립하고자 하는 프랑스계 캐나디안의 염원은 지금도 여전히 진행 중이랍니다.

'30. 캐나다와 미국 동부' 카테고리의 다른 글

| 미 동부, 워싱턴의 풍경 (0) | 2018.11.22 |

|---|---|

| 나이아가라 폭포 (0) | 2018.11.21 |

| 킹스턴의 천 섬과 수도 오타와, 몽트랑블랑과 몬트리올 (0) | 2018.11.18 |

| 캐나다 동부, 아가와 캐년과 알곤퀸 공원의 단풍 (0) | 2018.11.17 |

| 꽃의 도시, 빅토리아 (0) | 2018.11.15 |